L’Ardèche a donné naissance à de nombreux savants ; nul n’ignore l’existence des Montgolfier et des Seguin, mais elle a certainement oublié le plus illustre : Auguste Bravais, né à Annonay. Pourtant, comme le rappelle, le professeur André Guinier [1], membre de l’Académie des Sciences, Bravais est encore mondialement connu :

Les scientifiques, spécialistes de cristallographie ou plus généralement de physique des solides, connaissent tous le nom de Bravais, parce que celui-ci est lié à un concept de base de la cristallographie géométrique, constamment utilisé : les fameux 14 réseaux de Bravais.

L’œuvre scientifique d'Auguste Bravais nous étonne par sa diversité, en notre temps d'étroite spécialisation. Il a été naturaliste, botaniste, géographe, météorologue, cristallographe, opticien, etc... Dans tous les domaines, par ses sagaces observations, il a isolé et décrit des phénomènes ou des faits nouveaux ; souvent, il est arrivé à en trouver une explication rationnelle. Il faut se garder de l'idée naïve qu'en ce temps-là la découverte était facile parce qu’il y avait si peu de choses connues. En fait, c'est justement parce que l'on partait de très bas et que la documentation fiable était très rare que des avancées même modestes avaient de la valeur.

La découverte d'Auguste Bravais en cristallographie est toujours actuelle parce qu'il avait trouvé, par des moyens simples, une propriété de la structure des cristaux qui s'est ensuite avérée comme un fait mathématique. Auguste Bravais est l'un de ces grands savants du XIX° siècle qui sont apparus grâce à la Révolution, à laquelle le développement de la science en France doit beaucoup. En première place, il faut mettre la création de l'Ecole Polytechnique et le rapprochement de la recherche et de l'enseignement de haut niveau, ce qui était alors une idée nouvelle. Est-ce que le jeune Bravais aurait pu faire fructifier ses dons innés, s'il n'avait trouvé à Polytechnique un milieu d'un niveau scientifique inégalé dans le monde d'alors et non seulement Auguste Bravais s'est cultivé, mais il a pu aussi être initié à la recherche scientifique au contact des meilleurs hommes.

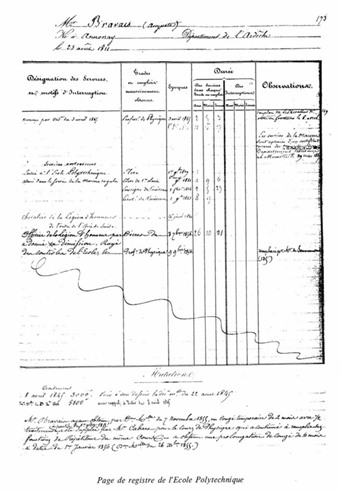

Auguste Bravais naît le 23 août 1811 à Annonay ; il est le neuvième enfant du docteur Victor Bravais. Botaniste renommé, le Dr Bravais entretient une correspondance avec plusieurs naturalistes qui lui adressent graines et minéraux. Ce fut dans son jardin que poussèrent les premiers dahlias français ; ils lui avaient été adressés comme plantes potagères. Après le collège d’Annonay, Auguste Bravais entre à Polytechnique dont il sort major ; il décide de faire carrière dans la marine. Affecté sur le brick Le Loiret, il part pour des campagnes sur les côtes de la régence d’Alger. L’équipage a pour mission d’assurer le service de la correspondance entre Alger, Bône et Oran alors que la population montre une certaine hostilité à l’occupation française.

Plusieurs officiers du Loiret sont des scientifiques ; MM. de Tessan et Bérard ont également une mission d’observation afin de relever les détails du littoral algérien. À chaque escale, Auguste Bravais part en quête d’insectes inconnus, de crustacés, poissons, plantes ne poussant pas en Europe. Il les envoie à Annonay où son père et son frère Camille les classeront. Quelques spécimens sont expédiés à l’Ecole polytechnique et à divers scientifiques.

Les longues journées, les veilles nocturnes permettent à Auguste Bravais de se livrer à la réflexion et de rédiger les synthèses de ses découvertes. Sa collaboration avec son frère Louis est parfaite. Ils mènent à bien une étude approfondie sur la constitution et la forme des plantes. En 1835, ils présentent à l’Académie des Sciences un mémoire intitulé « Essai géométrique sur la symétrie des feuilles curvisériées et rectisériées » (Figure 1). Ils ont étudié les rapports de symétrie que peuvent présenter, sur divers points de la tige, les insertions des feuilles et des organes qui en dérivent. Ces travaux ne laissent pas indifférents les scientifiques. Le botaniste suisse de Candolle dédie aux frères Bravais un genre nouveau de la famille des Bignoniacées qu’il nomme Bravisia.

Bravais s’adonne également aux mathématiques et rédige deux mémoires. Dans le premier « Sur les méthodes employées dans les levés sous voiles », il désire attirer l'attention sur certaines erreurs des cartes marines occasionnées par l'utilisation de la méthode sous voiles de segments capables, « soit par une inexactitude possible dans la position des trois points primordiaux,, soit par l'omission de la correction azimutale des relèvements, soit enfin par l'erreur des observations angulaires. » Son second mémoire traite de « Sur l'équilibre des corps flottants ». Ces deux études constituent la base des thèses que Bravais soutiendra en 1837.

Auguste Bravais a décidé de soutenir deux thèses de sciences. Sa thèse sur l’équilibre des corps flottants séduit le ministre de la marine qui souscrit à plusieurs exemplaires afin qu’elle figure dans les bibliothèques des ports. L’Académie insère le travail de Bravais dans le Recueil des savants étrangers.

Auguste Bravais est à un tournant de son existence ; conscient de sa valeur, le ministre de la marine décide de le nommer à la commission scientifique du nord que préside M. Gaymard. Le 23 avril 1838, l’Académie des Sciences donne son aval pour une expédition ayant pour but de retrouver le brick La Lilloise disparu en 1833 et, secondairement, de se livrer à des observations météorologiques et de physique en Laponie et au Spitzberg. Bravais et le docteur Martins vont initier une fructueuse collaboration. Le 24 juillet, La Recherche entre dans la baie de Bell-sound, à 77° 30' de latitude nord. La commission scientifique se livre immédiatement à des observations et des calculs d'astronomie, de physique, de météorologie, sur les mouvements et la température de la mer. Auguste Bravais atteint le premier un pic très difficile d'accès que la commission baptise Pic Bravais. Bravais et le docteur Martins herborisent, emmagasinent plantes et notes ; ils se promettent d'établir des comparaisons avec la flore des Alpes et des Pyrénées. Pourquoi avoir choisi d'hiverner sur les côtes occidentales de Norvège et non ailleurs à une latitude identique ? En réalité, le climat y est plus doux qu'en d’autres lieux car les eaux du Gulf Stream réchauffent la côte et empêchent que l'entrée des fjords soit obstruée par la glace.

Sur les pentes des montagnes, près d'Hammerfest, Bravais remarque deux lignes de ressaut parallèles et horizontales. Près du fjord d’Alten, des berges semblables entourent un lac, bien au-dessus du niveau de la mer faisant entrevoir que ce lac était une baie. Ses connaissances en botanique et la présence de Fucus Vesiculosus l’aident dans sa détermination de la hauteur des berges anciennes. Il découvre rapidement que ces lignes sont les traces d’un ancien rivage émergé à la suite d’un soulèvement de la côte, le rivage actuel se trouvant à une trentaine de mètres en-dessous. Les observations de Bravais ont une portée essentiellement géologique. Alors que l’on pensait que le niveau de l’océan s’abaissait, Bravais prouve que ce n’est pas la mer qui a baissé mais que la côte s’est soulevée, démontrant ainsi le soulèvement de la côte de Norvège que certains suspectaient sans pouvoir le prouver mathématiquement [2].

La mobilité de l'écorce solide de notre globe s'est trouvée par là pleinement démontrée. On a pu dire que l'expression "ferme comme un roc", si on la prenait dans un sens trop absolu, ne serait que l'expression d'une illusion, et conclure que ce qu'il y a de moins instable autour de nous, c'est le niveau moyen de la mer ».

Pendant cet hivernage, l’œuvre majeure d'Auguste Bravais est, sans nul doute, son étude sur les aurores boréales que l'on ne pouvait réaliser que près des pôles. En Europe méridionale, l'aurore boréale est rare et de très courte durée. Deux ou trois fois par an, les observateurs avertis aperçoivent, en direction du nord, une lueur qui disparaît rapidement. Ses teintes étant celles du crépuscule, les néophytes l'assimilent souvent aux reflets rougeâtres qui s'attardent après le coucher du soleil.

Si de telles erreurs sont possibles dans nos contrées ; dans le nord, de telles confusions disparaissent. L'aurore boréale y est superbe, c'est un feu d'artifice dont les teintes changent à chaque instant. Une aurore boréale ne ressemble pas à une autre ; elles varient sans cesse. Toutes les nuits claires ont eu leur aurore boréale ; pourquoi ne pas penser que l'état du ciel n'a pas permis d'en observer d'autres ? Pourquoi ne s'agirait-il pas d'un phénomène quotidien ? Un tel phénomène va permettre à Bravais une étude magistrale qui lui vaudra les félicitations de tous les scientifiques [3].

« Malgré les mouvements dont sont doués les arcs et les rayons de l’aurore boréale, il est évident qu'ils suivent le mouvement de rotation de la terre. L'aurore boréale est donc un phénomène atmosphérique, et non un phénomène cosmique. Canton, M. Becquerel et d'autres physiciens ont signalé la ressemblance qu'offrent les teintes rouges violacées de ce météore avec celles que déploie l'électricité en se mouvant dans le vide. Cette circonstance, jointe à l'action si souvent constatée de l'aurore boréale sur l'aiguille aimantée, a porté les physiciens à la ranger parmi les phénomènes électriques. Bravais a adopté cette opinion, dont un illustre physicien M. de la Rive a récemment vérifié l'exactitude par une magnifique expérience. »

Pour étudier les aurores boréales, Bravais invente de nouveaux instruments adaptés à ses recherches, telle une boussole. Ces observations conduisent les physiciens à ces déductions :

« L'intensité de la force horizontale augmente lorsque l'aurore va paraître ; ensuite elle diminue et, lorsque celle-ci arrive au zénith, elle est moindre qu’avant l'apparition de l'aurore. Quant à l'intensité verticale, elle est plus faible pendant les aurores boréales. »

Il ne reste alors plus qu'à trouver l'explication de ces phénomènes. Bravais et ses amis se laissent aussi aller à des études plus humaines. Ayant été amenés à côtoyer des Norvégiens, des Finlandais et des Lapons, ils décident d'approfondir leurs connaissances sur ces peuples, objets de nombreuses légendes. Leurs différences physiques, de comportement et de vie exigent des comparaisons précises ; les physiciens deviennent anthropologues mesurant les crânes à l’aide d’un céphalomètre.

À la fin de l’expédition, Bravais et Martins décident de regagner la France par voie terrestre afin de compléter leurs études botaniques, guidés par un lapon. Auguste va, notamment, mener des recherches très précises sur la croissance du pin sylvestre :

« Notre but était de découvrir les lois de l'accroissement du pin sylvestre. Sous des latitudes variables, depuis le 50°jusqu'au 70° parallèle. Cette recherche nous paraissait d'autant plus intéressante que, dans aucun autre pays, le pin n'atteint le 70e, et que nous pouvions étudier son développement sur des individus qu'on regarde comme les sentinelles avancées de la végétation forestière... Le pin se distingue par son éminente utilité ; seul dans ces régions glacées, il peut être employé comme bois de construction…».

Tout n'est pas théorie dans les études de Bravais, les applications pratiques et une meilleure utilisation des ressources économiques apparaissent dans ses conclusions. En plantant ces pins dans les Hautes-Alpes et en Isère, on éviterait des importations de Russie et de Suède.

Revenu en France, Bravais souhaite se consacrer à la poursuite de ses recherches et à l’exploitation des centaines de pages de notes qu’il a accumulées. Le ministre de la marine lui confie la rédaction du compte-rendu de l’expédition, le libérant ainsi de tout service actif.

Le 15 janvier 1841, à 29 ans, Auguste Bravais est fait Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur ; le 1 février, il est nommé professeur de mathématiques appliquées à l’astronomie à la Faculté des Sciences de Lyon où il rejoint son ami, le doyen Henri Tabareau. Proche d’Annonay, il peut désormais envisager diverses expéditions avec son frère Louis et son ami Charles Martins. Dès l’été 1841, ils partent pour le Faulhorn afin de comparer ses conditions physiques à celles de la Laponie. Ils se livrent à de nombreuses observations barométriques qu’ils continuent au cours de l’été 1842. Leurs expériences sur la propagation du son attirent de nombreux curieux. Des boîtes (petits explosifs) sont tirées sur le Faulhorn et sur les berges du lac de Brienz, 2041 mètres plus bas. De chaque station d’étude et de tir, on entend le bruit des boîtes tirées dans les autres. La vision de la lumière étant quasi instantanée, une montre permet de mesurer le retard du bruit et, ainsi, de déterminer la vitesse de propagation du son. Ils constatent que des différences apparaissent avec les variations de température : plus il fait froid, plus la vitesse du son diminue.

Le 1er novembre 1843, Bravais est promu au grade de lieutenant de vaisseau. A la Chambre des députés, Arago le cite : « comme un des officiers qui, par leur savoir, faisaient le plus d'honneur à notre marine, le comparant même, dans son improvisation, aux géomètres de l'antiquité ».

En 1844, Abel Villemain, alors ministre de l'Instruction Publique et le physicien Claude Pouillet demandent à Bravais de réaliser une expédition scientifique au Mont-Blanc. Depuis l’ascension de Saussure, cinquante-sept ans plus tôt, presque tout reste à découvrir et à défricher. En 1844 également, Auguste Bravais, Auguste Lepileur, docteur en médecine et Charles Martins, botaniste, décident d'escalader le Mont-Blanc pour renouveler et compléter les observations d'Horace Benedict de Saussure. Comparer les régions alpestres aux terres boréales fait également partie des objectifs de l'équipe.

Les instruments emportés pour les observations météorologiques sont nombreux : baromètres, thermomètres suspendus à l'air libre ou enfoncés dans la neige à différentes profondeurs, psychromètre qui donnera le taux d'humidité de l’air, pyrhéliomètre, actinomètre, hygromètre, boussole, instruments pour mesurer l’intensité magnétique horizontale, l’inclinaison de l’aiguille aimantée, la tension électrique, la température d’ébullition de l’eau, les teintes du ciel, la transparence de l’atmosphère…

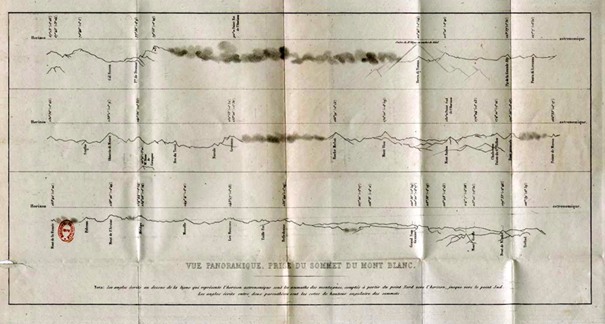

Dès que le théodolite est installé sur le sommet, Auguste Bravais commence à relever les angles que font, entre elles, les montagnes, afin d'établir un panorama géodésique. De telles mesures sont importantes pour l'élaboration de cartes de géographie précises ; en effet, la connaissance de l'angle que font entre eux deux sommets, aperçus d'un troisième, permet de construire un réseau trigonométrique, base de la carte:

« Une cime culminante, comme celle du Mont-Blanc, permet d'estimer directement la distance angulaire des deux montagnes invisibles simultanément de tout autre point de la surface terrestre…Il y a plus : l'angle de dépression de [divers] sommets au-dessous de la ligne horizontale tangente au sommet du Mont-Blanc, combinée avec la distance et la courbure de la terre, lui permit de calculer plus tard dans son cabinet la hauteur relative de ces sommets…

Comme de Saussure, nous fûmes frappés du désordre des montagnes qui s'élèvent au sud du Mont-Blanc ; le mot de chaîne leur est inapplicable, mais celui de groupes leur convient parfaitement : on reconnaît très bien ceux de l'Oisans ou du Pelvoux, des Rousses, des Alpes occidentales comprises entre le Drac et l’Arve, des aiguilles Rouges au-dessus de Chamonix, et enfin du Valais.. ».

Les mémoires publiés par Auguste Bravais prouveront le sérieux de ses recherches ; parfois complexes pour le néophyte, ils sont intéressants pour le scientifique qui peut s'y plonger. En 1845, M. Lamé, professeur de physique à l’Ecole polytechnique, quittant sa chaire, le conseil de perfectionnement songe à Auguste Bravais. Nommé le 3 avril, il entre à l’X le 8 avril. Trois mois plus tard, son nom est de nouveau à l'honneur : il reçoit une distinction fort rare, le roi de Suède l'élève au grade de Chevalier d’Epée de Suède.

La rédaction de ses cours incite Bravais à approfondir les découvertes faites lors de ses voyages et à en présenter des condensés à l'Académie des Sciences ; le premier traitera de l'arc en ciel blanc.

Depuis des siècles, les hommes voyaient dans l'Arc en ciel un signe d'espérance annonçant de meilleures conditions atmosphériques ; quelques scientifiques avaient essayé d'approfondir sa connaissance, mais on était encore loin de maîtriser totalement le sens de ce phénomène. Bravais décide de percer le mystère. Jusque-là, personne n'a formulé de théorie sur l’arc en ciel blanc. Bravais va combler cette lacune.

« Le but de cette notice aura été atteint si j'ai montré dans l'un des phénomènes naturels les plus étudiés et les mieux connus, qu'un observateur attentif peut, encore aujourd'hui, trouver une ample moisson de faits importants à recueillir...

L'arc-en-ciel est un phénomène tellement connu qu'il semble au premier abord qu'il est à peine nécessaire de le décrire... Mettre en évidence ces détails, énumérer les particularités plus rares que l'arc-en-ciel peut offrir accidentellement, les rattacher aux lois de l'optique moderne, tel est le but de la présente notice ».

En même temps, Bravais présente à l’Académie un mémoire sur les Parhélies situés à la même hauteur que le soleil et un autre plus général, intitulé « Phénomènes optiques auxquels donnent lieu les nuages à particules glacées ». L'étude qui frappera le plus ses collègues sera son exposé sur les halos. Le nom de Bravais est, hélas, de nos jours entouré d'une zone d'ombre ; pour ses contemporains, il était auréolé de lumière, les témoignages affluent [4] :

«Les halos sont dus à la réfraction de la lumière dans les aiguilles de glace suspendues au milieu de l’atmosphère. Un grand nombre de physiciens, parmi lesquels il faut citer Huyghens, Mariotte, Venturi, Cavendish, Fraunnofer, Young, Galle, Babinet, etc... ont étudié le phénomène des halos, mais c'est à Bravais qu'on en doit l'étude la plus complète ».

Dans son éloge, Elie de Beaumont précise : « M. Bravais a levé tous les doutes, en représentant par des formules ramenées, avec la dextérité ingénieuse dont il avait le secret, à une grande simplicité, la marche des rayons réfléchis et réfractés, et en déduisant de leur discussion les formes, en apparence les plus bizarres, des phénomènes observés ».

De 1845 à 1847, Auguste Bravais redouble d’activité exploitant des milliers de notes amassées lors de ses expéditions. Ses domaines d'étude brillent par leur variété : physique du globe, météorologie, magnétisme terrestre, recherches sur l'action capillaire du mercure, astronomie, géométrie, calcul de probabilités, cristallographie. Les résultats de ses recherches font l’objet de nombreuses communications devant les membres de l'Académie ou d'autres sociétés savantes. Parfois, Auguste Bravais souffre du manque de matériel adapté, alors il l'invente, tel un polariscope. L'étude des nuages à particules de glace, des halos et des parhélies amène petit à petit Auguste Bravais à son œuvre maîtresse : la cristallographie. En 1848, il présente un premier mémoire : « Sur les propriétés géométriques des assemblages de points régulièrement distribués dans l’espace » [5].

Dans un second mémoire, « Etudes cristallographiques », Auguste Bravais précise ses conclusions. Ses deux études constituent le point d'orgue de ses publications. Il complète de façon remarquable les essais de Romé de l'Isle et les études de R.J. Haüy. De nos jours, beaucoup d’étudiants en physique ignorent qui est réellement l'auteur du fameux postulat de Bravais qu'ils doivent obligatoirement connaître, ce postulat qui précise que si on prend un point A quelconque du milieu cristallin, il existe dans ce milieu une infinité illimitée dans les trois directions de l'espace, de points autour desquels l'arrangement atomique est le même que autour de A, avec une orientation identique, donc le même espace atomique.

Auguste Bravais imagine une méthode très simple qui permettra de caractériser les nombreux modes de stratification. On peut désormais adapter au milieu cristallin la notion de symétrie. Il met en évidence quatorze types de réseaux regroupant toutes les symétries possibles. Par les nœuds de ces réseaux passent les éléments de symétrie de sept des trente deux classes de symétrie. Ces sept systèmes ont les orientations : cubique, quadratique, hexagonale, rhomboédrique, orthorhombique, monoclinique et triclinique. Les deux mémoires de Bravais ont été soumis à des commissions d'experts présidées Cauchy. Elles ne cachent pas leur admiration, le rapporteur écrit qu'Auguste a donné « de nouvelles preuves de la sagacité qu'il avait déjà montrée dans d'autres recherches ».

Elie de Beaumont poursuit :

« Dans un second mémoire intitulé Etudes cristallographiques, remplaçant des règles empiriques par des théorèmes de géométrie, M. Bravais déduit de ses résultats fondamentaux toutes les formules des cristallographes, avec cette facilité merveilleuse qui dénote presque infailliblement la solution radicale des difficultés d'un sujet. Je me bornerai à dire que dans la deuxième partie de ce mémoire, cessant de regarder les molécules comme des points et les considérant comme de petits corps, qu'il appelle polyèdres atomiques, il étudie et il éclaircit les rapports qui existent entre ces derniers et les systèmes cristallins. Il réduit à des lois simples le phénomène, jusqu'ici presque mystérieux de l'hémiédrie. M. Bravais démontre qu’il pourrait se présenter trente-cinq cas d'hémiédrie. On n'en avait encore découvert que onze...

Il était doué, en effet, d'une admirable facilité pour toute espèce de travail intellectuel et il possédait l'aptitude si rare de pouvoir s'occuper à la fois des sujets les plus variés : hydrographie, navigation, astronomie, optique atmosphérique, physique proprement dite, géométrie, cristallographie, analyse pure, sciences naturelles ; on pourrait presque dire de lui, malgré l'apparente opposition des mots, que l'universalité était sa spécialité. ».

Après ces deux mémoires sur les assemblages des points et la cristallographie, Auguste Bravais continue de publier à un rythme effréné [6] ; en cinq ans, il rédige étude sur étude ; la liste témoigne de la diversité des études de Bravais et de son universalité. Dans la notice sur ses travaux, il rappelle ses buts : « Je ferai remarquer que tous mes travaux, même ceux de la géométrie pure, ont toujours été écrits dans le but d'arriver soit à une application pratique, soit à l'observation d'un phénomène naturel, dans l'espoir d'avoir l'heureuse chance de découvrir l'explication de sa cause.

Ces remarques seront une réponse à quelques personnes qui m'ont accusé d'être un géomètre ou un analyste trop pur, et de ne pas assez tenir compte de l’observation et de l'expérience. Je réponds que la géométrie n'a jamais été entre mes mains qu'un instrument dont j'ai cherché à me servir le mieux possible. »

Mais, le sort s’acharne bientôt sur Bravais. En quelques mois, meurent son père, son frère Jules et, surtout, son fils unique que la typhoïde emporte. Début 1854, Auguste Bravais est, à 43 ans, élu à l’Académie des Sciences, au fauteuil occupé par l’amiral Roussin, dans la section de géographie et de navigation. Pour tenter d’oublier les deuils, il se jette à corps perdu dans le travail. Il rédige des mémoires, prépare des rapports pour l’Académie, reste jour et nuit à sa table de travail :

Mais, le sort s’acharne bientôt sur Bravais. En quelques mois, meurent son père, son frère Jules et, surtout, son fils unique que la typhoïde emporte. Début 1854, Auguste Bravais est, à 43 ans, élu à l’Académie des Sciences, au fauteuil occupé par l’amiral Roussin, dans la section de géographie et de navigation. Pour tenter d’oublier les deuils, il se jette à corps perdu dans le travail. Il rédige des mémoires, prépare des rapports pour l’Académie, reste jour et nuit à sa table de travail :« Il lui restait le travail : il s'y appliqua sans relâche. Il y était stimulé par le désir de répondre à votre bienveillant accueil (celui des Académiciens) et par les conseils de ses amis qui l'engageaient à y chercher l’oubli de ses douleurs. Il acheva de nombreux mémoires ; il nous lut d'importants rapports, et peut-être dépassa-t-il la mesure de ses forces. Elles commencèrent bientôt à le trahir. Le sommeil fuyait..».

Auguste est assidu aux séances de l'académie ; il y présente de nombreuses communications qui font autorité, mais il n'en retire aucun plaisir :

« … Son travail n'aboutissait plus. Sa mémoire lui faisait défaut ; il n'y retrouvait plus les idées ingénieuses qu'il lui avait confiées sans les écrire. Il voulut mettre la dernière main à un grand mémoire sur le mirage qui devait compléter ses travaux sur l'optique météorologique, et que, dans sa modestie habituelle, il appelait la moins imparfaite de ses œuvres ; il le ratura, il le coupa, il le gâta et il comprit... Quelle douleur nouvelle ! L’impossibilité où il était désormais de le rétablir. Il sentit la nuit se faire dans cette intelligence naguère encore si vive et si brillante ; il quitta l'Ecole Polytechnique et nous cessâmes de le voir parmi nous ».

Conscient de son déclin mental, Bravais ne peut plus enseigner. Le 1 novembre 1855, l'Ecole polytechnique lui concède un congé. Cela ne fait maintenant aucun doute, Auguste est atteint d'une grave maladie mentale. Est‑elle due aux deuils qui l'ont frappé en cascade, sont-ce des séquelles de ses campagnes militaires et de ses expéditions physiquement très éprouvantes ? Il est difficile de dissocier les deux causes, il semble que la première ait servi de déclencheur dans un corps fragilisé par les excès de travail. Un ultime témoignage de l’Etat lui est donné le 3 septembre 1856 : il est promu au grade d’officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur.

Le 21 avril, Bravais s'est assis pour la dernière fois dans son fauteuil de l'Académie ; le 9 novembre 1856, il est rayé du Contrôle de l’Ecole Polytechnique. Il n'a que quarante-cinq ans, sa femme se voit obligée de faire valoir ses droits à la retraite. Lorsque son dossier arrive au Ministère de la Guerre, on s'étonne que sa signature ne figure pas en bas de ses états de service, son médecin précise que « son état d'aliénation mentale ne lui permet plus de vérifier ses états de service ».

Il gardait encore des forces ; « il conservait toute la douceur et l'expression gracieuse de sa physionomie ; mais sa mémoire se perdait sans retour. Il ne reconnaissait plus ni les objets ni les personnes qui l'entouraient…. Quelques lueurs vinrent traverser cette nuit cruelle et faire naître des espérances qui malheureusement s'évanouirent bientôt ». À quelques moments de lucidité, succèdent de longues périodes de difficultés. Dans un accès de désespoir, il brûle tous ses papiers, ces études qui avaient exigé des années d'expériences et de travail. Un après-midi, en rentrant de promenade, il voit son uniforme d’officier de marine déposé sur une chaise, une larme s’échappe de ses yeux. Cette agonie dure sept ans ; le 30 mars 1863, Auguste Bravais décède après une longue descente aux enfers. Sa tombe a disparu faute d’entretien et on l’oublie peu à peu. Victor-Louis Goybet, son petit-neveu, l’a fort bien expliqué : « Les savants de science pure, comme l’était Auguste Bravais, ne laissent pas dans la mémoire des gens de demi-culture intellectuelle les mêmes souvenirs que ceux qui ont laissé des résultats tangibles ; leur mémoire s’en ressent ».

Marie-Hélène Reynaud [7]

Quelques publications d’Auguste Bravais :

- De la température de l'air à diverses hauteurs au-dessus du sol dans les contrées boréales.

- Sur l'influence qu’exerce l'heure de la journée relativement à ta mesure barométrique des hauteurs.

- Formules pour représenter les variations périodiques des phénomènes météorologiques.

- Description d'un nouveau polariscope et recherche sur les doubles réfractions peu énergiques.

- Sur les systèmes dans lesquels les vibrations dextrogyres et lévogyres ne s'effectuent pas de la même manière.

- Sur un halo observé.

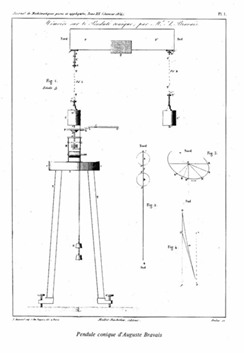

- Mémoire sur l'influence qu'exerce la rotation de la terre sur le mouvement d’un pendule à oscillations coniques.

- Note sur la vitesse du son.

- Note sur l'action qu'exerce un courant circulaire formant la base d'un cône sur une aiguille aimantée placée au sommet de ce cône.

- Notice sur le nuage.

- Recherche des erreurs de position des ‑points d'un levé sous voiles.

- Sur l'observation de la température de l'air.

- Note sur le rapport géométrique qui lie le mouvement réel d'une étoile filante à son mouvement apparent.

[1] Préface d'André Guinier pour l’ouvrage de Marie-Hélène Reynaud, Auguste Bravais, de la Laponie au Mont Blanc, Annonay, 1991, 237p.

[2] Elie de Beaumont, Eloge historique d’Auguste Bravais, Paris, 1865, 65p.

[3] Elie de Beaumont, op. cit.

[4] Poiré, Nouveau dictionnaire des sciences.

[5] Auguste Bravais, Sur les propriétés géométriques des assemblages de points régulièrement distribués dans l’espace, CR de l’Académie des Sciences, 1848.

[6] Pour la liste des publications d’Auguste Bravais, cf. Marie-Hélène Reynaud, Auguste Bravais, de la Laponie au Mont Blanc, 1991, p 224-229.

[7] Marie-Hélène Reynaud, Auguste Bravais, de la Laponie au Mont-Blanc, Annonay, 1991, 237p.